Acerca de este monolito, se cuenta en Trébago una leyenda que, por sus características, es la que acusa reminiscencias y hechos más antiguos. en tiempos muy remotos, tal vez prehistóricos, habitaba en el poblado un hombre dotado de una habilidad y fuerza muscular extraordinarias. Es lógico que con tales atributos y considerando la época a que nos referimos, en la que imperaba la ley del más fuerte, despertase la admiración y el respeto entre sus convecinos, por lo que llegó a ser jefe de la comunidad, imponiendo su autoridad directiva sobre ella.

Pero es el caso que, provocados quizá por envidia, y con la intención de desacreditar al Hércules, comenzaron a circular entre los habitantes rumores de que el tío Sartén, que así se llamaba nuestro personaje, no tenía, ni mucho menos, la fuerza de que alardeaba, que era como cualquier otro de los hombres por él gobernados, y que por tanto no estaban justificados el respeto y la autoridad que se le otorgaban. Estas murmuraciones provocaron una honda división entre los habitantes del lugar, que se agruparon en dos bandos, defendiendo unos la efectividad muscular del tío Sartén y acatando, por tanto su autoridad, y otros negando todas sus facultades de poder físico, desconociendo, en consecuencia, su supremacía sobre los demás. siendo tan importante y de tanta trascendencia el asunto que se ventilaba, no tardaron en caldearse los ánimos hasta el punto que tal cuestión casi llega a resolverse por medio de las armas. Y así hubiera sucedido si el tío Sartén no hubiese tomado la drástica resolución de demostrar, definitivamente y para siempre, ante todos, que poseía los atributos en los cuales cimentaba su autoridad.

A tal efecto, convocó al pueblo para que, en determinado día, se reuniese en el paraje denominado Peña del Mirón, y que allí en presencia de todos, realizaría la proeza más grande de su vida, al poner en posición vertical, con la sola ayuda de sus fuerzas, una piedra de unos diez metros de largo por unos cuantos de ancho, que yacía horizontalmente en aquel lugar.

Llegó el día señalado, y ante el regocijo de sus partidarios y el asombro de sus detractores, hizo efectiva la hazaña de levantar por sí solo el enorme peñasco. El entusiasmo y respeto por el Hércules no tuvo límites, y hubiera seguido ejerciendo su mandato, ya sin disputa, a no ser que nada más terminar su proeza cayera exánime al pie mismo de la peña, que desde entonces se conoce como Peña del tío Sartén. sin duda, y debido al enorme esfuerzo, algún órgano interno se lesionó tan seriamente que le privó de la vida.

La consternación y el dolor por tan grande desgracia fueron enormes, y creyéndose el pueblo culpable de ella, y temiendo el castigo de su dioses paganos, sepultaron al tío Sartén al pie de la piedra que él levantara, siendo este paraje, a partir de entonces, lugar de culto y peregrinación en memoria del héroe.

De todo un poco. Leyendas, tradiciones e historias curiosas de todas las regiones de España. Unas son verdad y otras no tanto.

Selección

jueves, 3 de marzo de 2011

San Fausto - Bujanda

San Fausto era natural del pueblo de Alguaire, en la provincia de Lérida, y en una batalla -nadie dice cuál ni cuándo - fue hecho prisionero por ios sarracenos, que le llevaron esclavo a África, donde se convirtió en esclavo de un poderoso señor.

Con él y en su casa, aprendió los secretos de la agricultura y, siendo un fervoroso cristiano, consiguió al cabo del tiempo convertir a su amo, que por ello le concedió la libertad y le regaló un hermoso caballo para que regresara a su tierra.

La vida de san Fausto en Alguaire fue la de un auténtico maestro, pues pasó el resto de su existencia enseñando a sus convecinos y a todas las gentes del contorno aquellas artes de la agricultura que habia aprendido en tierra de moros. Al mismo tiempo, con su fe, logró también que aquellos campesinos en ciernes fueran mejores y más piadosos.

Ya muy viejo, san Fausto sintió cercana la hora de su muerte. Todos pensaban en oficiarle fabulosos funerales y enterrarle en la iglesia del pueblo, pero el moribundo llamó a sus más allegados y les conminó a que cumplieran escrupulosamente sus deseos: Después de su muerte, pondrían su cuerpo sobre su caballo y dejarían que el Señor le llevase donde quisiera: en el lugar en el que el caballo se detuviera.

allí le enterrarían.

Muerto el santo varón, cumplieron su último deseo y el pueblo entero siguió al corcel, ya muy viejo, que con su preciosa carga se puso en camino, atravesando ríos y montes y tierras catalanas, aragonesas, castellanas y navarras. Llegado al obispado de Calahorra, el caballo se arrodilló tres veces: de su primera genuflexión nació una fuente, la segunda está marcada sobre una roca, la tercera y última la hizo en el lugar exacto donde ahora se levanta la iglesia de Bujanda. Allí mismo murió desfallecido y el pueblo supo que aquel era el lugar que la providencia había destinado para sepulcro de su santo maestro. Allí fue enterrado y allí se construyó una iglesia sobre la tumba que ocupaba.

Con él y en su casa, aprendió los secretos de la agricultura y, siendo un fervoroso cristiano, consiguió al cabo del tiempo convertir a su amo, que por ello le concedió la libertad y le regaló un hermoso caballo para que regresara a su tierra.

La vida de san Fausto en Alguaire fue la de un auténtico maestro, pues pasó el resto de su existencia enseñando a sus convecinos y a todas las gentes del contorno aquellas artes de la agricultura que habia aprendido en tierra de moros. Al mismo tiempo, con su fe, logró también que aquellos campesinos en ciernes fueran mejores y más piadosos.

Ya muy viejo, san Fausto sintió cercana la hora de su muerte. Todos pensaban en oficiarle fabulosos funerales y enterrarle en la iglesia del pueblo, pero el moribundo llamó a sus más allegados y les conminó a que cumplieran escrupulosamente sus deseos: Después de su muerte, pondrían su cuerpo sobre su caballo y dejarían que el Señor le llevase donde quisiera: en el lugar en el que el caballo se detuviera.

allí le enterrarían.

Muerto el santo varón, cumplieron su último deseo y el pueblo entero siguió al corcel, ya muy viejo, que con su preciosa carga se puso en camino, atravesando ríos y montes y tierras catalanas, aragonesas, castellanas y navarras. Llegado al obispado de Calahorra, el caballo se arrodilló tres veces: de su primera genuflexión nació una fuente, la segunda está marcada sobre una roca, la tercera y última la hizo en el lugar exacto donde ahora se levanta la iglesia de Bujanda. Allí mismo murió desfallecido y el pueblo supo que aquel era el lugar que la providencia había destinado para sepulcro de su santo maestro. Allí fue enterrado y allí se construyó una iglesia sobre la tumba que ocupaba.

viernes, 14 de enero de 2011

La huerta valenciana

La huerta valenciana nació en la época del imperio romano, creando la ciudad de Valentia, como centro logístico y de hibernación para sus campañas de conquista sobre Iberia.

Aportaron cultivos que conocían como cereales, el olivo y la vid. No obstante estos y por las condiciones propias del entorno no eran lo suficiente productivas.

No obstante sirvió para su cometido de abastecimiento de tropas así como posteriormente en las campañas de los visigodos. dejando abandonado tanto los campos como la ciudad.

Realmente lo que hoy conocemos como la huerta valenciana se desarrolló en la Edad Media, durante el periodo islámico, creando una importante infraestructura fluvial, principalmente con la construcción de acequias y azudes, pequeñas presas, que derivaban las aguas de las fuertes avenidas del Turia y los barrancos, consiguiendo desecar grandes zonas pantanosas y llevando el riego los campos. También se impulsó y desarrolló diversas actividades a lo largo de estás infraestructuras como molinos de agua, aprovechando el caudal que circulaba por las acequias, como lavaderos cercanos a las viviendas o alquerías. Un ejemplo interesante de huerta dependiente de la ciudad para la obtención de alimentos fue el de la huerta de Ruzafa, cuyo nombre en árabe identifica, precisamente, a este tipo de huertas urbanas.

Gracias a estas infraestructuras la ciudad de Valencia, así como las poblaciones de su entorno consiguieron desarrollarse.

Se creó realmente un rico espacio productivo, el origen de la huerta de Valencia es claramente de época andalusí, como consecuencia de la introducción de la tradición árabe (Yemen y Siria) del regadío, así como las bereberes norteafricanas. Los productos cultivados en ella son muy dispares, consecuencia de una sociedad independiente y tributaria. A los cultivos clásicos que ya se cultivaban en época romana, cereales, viña, olivos, se añaden el arroz y la chufa como más característicos de las zonas más húmedas, hortalizas nuevas en Al-Andalus como la berenjena y la alcachofa, etc. Al ser los productos hortícolas el cultivo por excelencia, se tomó de ahí el nombre de este entorno.

Las acequias mayores estuvieron regidas desde la época musulmana por el tribunal de las aguas, aún vigente hoy, por el que se controlaba el uso y utilización de los caudales de riego.

Son ocho las acequias mayores de la ciudad de Valencia: Moncada, Tormos, Mestalla, Rascaña, Cuart, Mislata, Favara y Rovella.

Aportaron cultivos que conocían como cereales, el olivo y la vid. No obstante estos y por las condiciones propias del entorno no eran lo suficiente productivas.

No obstante sirvió para su cometido de abastecimiento de tropas así como posteriormente en las campañas de los visigodos. dejando abandonado tanto los campos como la ciudad.

Realmente lo que hoy conocemos como la huerta valenciana se desarrolló en la Edad Media, durante el periodo islámico, creando una importante infraestructura fluvial, principalmente con la construcción de acequias y azudes, pequeñas presas, que derivaban las aguas de las fuertes avenidas del Turia y los barrancos, consiguiendo desecar grandes zonas pantanosas y llevando el riego los campos. También se impulsó y desarrolló diversas actividades a lo largo de estás infraestructuras como molinos de agua, aprovechando el caudal que circulaba por las acequias, como lavaderos cercanos a las viviendas o alquerías. Un ejemplo interesante de huerta dependiente de la ciudad para la obtención de alimentos fue el de la huerta de Ruzafa, cuyo nombre en árabe identifica, precisamente, a este tipo de huertas urbanas.

Gracias a estas infraestructuras la ciudad de Valencia, así como las poblaciones de su entorno consiguieron desarrollarse.

Se creó realmente un rico espacio productivo, el origen de la huerta de Valencia es claramente de época andalusí, como consecuencia de la introducción de la tradición árabe (Yemen y Siria) del regadío, así como las bereberes norteafricanas. Los productos cultivados en ella son muy dispares, consecuencia de una sociedad independiente y tributaria. A los cultivos clásicos que ya se cultivaban en época romana, cereales, viña, olivos, se añaden el arroz y la chufa como más característicos de las zonas más húmedas, hortalizas nuevas en Al-Andalus como la berenjena y la alcachofa, etc. Al ser los productos hortícolas el cultivo por excelencia, se tomó de ahí el nombre de este entorno.

Las acequias mayores estuvieron regidas desde la época musulmana por el tribunal de las aguas, aún vigente hoy, por el que se controlaba el uso y utilización de los caudales de riego.

Son ocho las acequias mayores de la ciudad de Valencia: Moncada, Tormos, Mestalla, Rascaña, Cuart, Mislata, Favara y Rovella.

Etiquetas:

Comunidad Valenciana

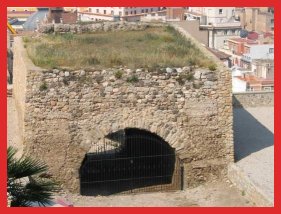

El subterráneo del castillo de la Concepción

En una de las bellas casas solariegas de la marina vivían los nobles señores de Lepe. Éstos tenían una hija, a la que querían mucho. Esta hija, doña Sol, tenía amores, desde niña, con don Mendo de Acevedo. Los padres de doña Sol se opusieron a estos amores, no porque la familia de don Mendo no lo mereciera, que eran de noble y puro linaje, sino porque no poseía patrimonio alguno y ellos querían para su hija, aparte del buen nombre, la riqueza.

Don Mendo, al comprender que la oposición de la familia de doña Sol era debida a su escasa fortuna, se marchó a la guerra, para alcanzar fama y riqueza. Doña Sol le animó, prometiéndole fidelidad absoluta.

Cuando don Mendo se hubo marchado, los padres casaron a doña Sol con un caballero, capitán de caballos, oriundo de Toscana, llamado don Rodrigo Rocatti Alvear. Doña Sol lloraba amargamente, y aunque cumplía con sus obligaciones de esposa, odiaba con toda su alma a su marido, que era para ella como un tirano.

Pasado algún tiempo, llegó al castillo de la Concepción, que habitaban los señores de Rocatti y Alvear, un cautivo que había sido rescatado de Orán. Este cautivo contó a doña Sol que su amado, don Mendo, vivía aún, pero que remaba en una galera morisca y era inhumanamente maltratado por el sotarráez.

Doña Sol sentíase consumida por los remordimientos. Se acusaba de haber sido débil al consentir en su boda con don Rodrigo. Bajo el peso de este remordimiento empezó a nacer en ella la idea de que debía salvar a don Mendo, costara lo que costara. Arrodillóse, pues, una tarde, ante la Virgen del Rosell y juró solemnemente rescatarle, aunque para ello tuviera que emplear la perfidia. ntentó por varios medios comprar la libertad del amigo de su infancia; pero nada puso conseguir. Y, tal como había prometido, pensó en emplear el engaño.

Púsose al habla, por medio de un esclavo moro, con el capitán del bajel en que su amado iba de galeote. Con este capitán, y siempre a través del esclavo, hizo un trato que ella no pensaba cumplir: entregaría al capitán el plano de las entradas subterráneas del castillo —dándole las notas equivocadas—, y él le entregaría a don Mendo.

Todo salió mal. El esclavo descubrió el plan a don Rodrigo, y éste, herido en su amor propio, no comprendió que al corazón no se le manda y que a doña Sol le era imposible olvidar al hombre a quien había amado desde niña. Y dejándose llevar de su cólera, condenó a doña Sol a la terrible muerte del emparedamiento. Doña Sol aceptó la sentencia de su marido, sintiendo únicamente no poder salvar a don Mendo.

Antes de ejecutar las órdenes de don Rodrigo, doña Sol estuvo unos días encarcelada. Pidió la confesión, y por la tarde de su último día, del anterior al que estaba fijada la fecha del emparedamiento, acudió a su celda un fraile dominico. La dama confesó al fraile su inocencia, su gran amor por don Mendo y la gran pena que sentía por no poder libertarle. El fraile, hondamente emocionado, descubrió a la dama su identidad. Era don Mendo, que, al salir de su cautiverio, y habiendo tenido noticia de su boda con don Rodrigo, había tomado el hábito para tener, por lo menos, el consuelo de la religión.

Cuando, un rato después, vinieron a la celda unos hombres preguntando al fraile si había ya preparado a la por dos veces perjura —según ellos— doña Sol, éste, pálido y angustiado, respondió que antes de que la dama saliera de aquella cárcel él tenía que hablar con su señor. Recibióle don Rodrigo. El monje pidió entonces el indulto de doña Sol, jurando y perjurando, por los sagrados hábitos que ostentaba, que era inocente del crimen de que se la acusaba. El marido se negó, diciendo que había traicionado, no solamente a su honor, sino también a la patria. Intrigado, quiso entonces saber quién era el monje, a lo que éste contestó que era un caballero tan noble como el que más, y que sólo la falta de dinero le había obligado a abandonar su patria y a la mujer amada, y si hoy su nombre era fray Juan de la Cruz, en un tiempo había sido don Mendo de Acevedo.

Don Rodrigo ordenó entonces a sus hombres que prendieran al monje. Éste, atenazado por los fuertes brazos de los soldados, recibió un fuerte golpe en la nuca, que le hizo perder el sentido. Don Rodrigo tomó un pergamino y escribió en él la siguiente frase: "Por sacrílego y desleal". Colocó el infamante cartel sobre el pecho de don Mendo y, ante los aterrados ojos de sus hombres de armas, lo clavó -atravesándolo con un grueso clavo- en el esternón del monje. Viendo que aún vivía, mandó a sus hombres que le bajaran al subterráneo y lo ahorcaran.

Penetró entonces en la cárcel de doña Sol y le anunció que su cómplice había sido ya castigado y que le había llegado a ella la hora. La dama fue conducida al in pace de la fortaleza. Cuando llegaron al lugar señalado por el marido, la dama, con gesto majestuoso, dijo: "Soy inocente. La sangre que mi esposo derrama caerá sobre su cabeza. Don Rodrigo: quedáis emplazado, de aquí a veinte días, si soy inocente".

Entró en el in pace, y cuando los hombres daban las últimas paletadas que tapaban el muro se oyó todavía la voz de doña Sol, que decía: "Emplazado quedáis, don Rodrigo; emplazado quedáis".

Veinte días después murió don Rodrigo repentinamente, por lo cual fue desemparedado el cuerpo de la dama para darle cristiana sepultura.

(Vicente García de Diego en LEYENDAS DE ESPAÑA)

Don Mendo, al comprender que la oposición de la familia de doña Sol era debida a su escasa fortuna, se marchó a la guerra, para alcanzar fama y riqueza. Doña Sol le animó, prometiéndole fidelidad absoluta.

Cuando don Mendo se hubo marchado, los padres casaron a doña Sol con un caballero, capitán de caballos, oriundo de Toscana, llamado don Rodrigo Rocatti Alvear. Doña Sol lloraba amargamente, y aunque cumplía con sus obligaciones de esposa, odiaba con toda su alma a su marido, que era para ella como un tirano.

Pasado algún tiempo, llegó al castillo de la Concepción, que habitaban los señores de Rocatti y Alvear, un cautivo que había sido rescatado de Orán. Este cautivo contó a doña Sol que su amado, don Mendo, vivía aún, pero que remaba en una galera morisca y era inhumanamente maltratado por el sotarráez.

Doña Sol sentíase consumida por los remordimientos. Se acusaba de haber sido débil al consentir en su boda con don Rodrigo. Bajo el peso de este remordimiento empezó a nacer en ella la idea de que debía salvar a don Mendo, costara lo que costara. Arrodillóse, pues, una tarde, ante la Virgen del Rosell y juró solemnemente rescatarle, aunque para ello tuviera que emplear la perfidia. ntentó por varios medios comprar la libertad del amigo de su infancia; pero nada puso conseguir. Y, tal como había prometido, pensó en emplear el engaño.

Púsose al habla, por medio de un esclavo moro, con el capitán del bajel en que su amado iba de galeote. Con este capitán, y siempre a través del esclavo, hizo un trato que ella no pensaba cumplir: entregaría al capitán el plano de las entradas subterráneas del castillo —dándole las notas equivocadas—, y él le entregaría a don Mendo.

Todo salió mal. El esclavo descubrió el plan a don Rodrigo, y éste, herido en su amor propio, no comprendió que al corazón no se le manda y que a doña Sol le era imposible olvidar al hombre a quien había amado desde niña. Y dejándose llevar de su cólera, condenó a doña Sol a la terrible muerte del emparedamiento. Doña Sol aceptó la sentencia de su marido, sintiendo únicamente no poder salvar a don Mendo.

Antes de ejecutar las órdenes de don Rodrigo, doña Sol estuvo unos días encarcelada. Pidió la confesión, y por la tarde de su último día, del anterior al que estaba fijada la fecha del emparedamiento, acudió a su celda un fraile dominico. La dama confesó al fraile su inocencia, su gran amor por don Mendo y la gran pena que sentía por no poder libertarle. El fraile, hondamente emocionado, descubrió a la dama su identidad. Era don Mendo, que, al salir de su cautiverio, y habiendo tenido noticia de su boda con don Rodrigo, había tomado el hábito para tener, por lo menos, el consuelo de la religión.

Cuando, un rato después, vinieron a la celda unos hombres preguntando al fraile si había ya preparado a la por dos veces perjura —según ellos— doña Sol, éste, pálido y angustiado, respondió que antes de que la dama saliera de aquella cárcel él tenía que hablar con su señor. Recibióle don Rodrigo. El monje pidió entonces el indulto de doña Sol, jurando y perjurando, por los sagrados hábitos que ostentaba, que era inocente del crimen de que se la acusaba. El marido se negó, diciendo que había traicionado, no solamente a su honor, sino también a la patria. Intrigado, quiso entonces saber quién era el monje, a lo que éste contestó que era un caballero tan noble como el que más, y que sólo la falta de dinero le había obligado a abandonar su patria y a la mujer amada, y si hoy su nombre era fray Juan de la Cruz, en un tiempo había sido don Mendo de Acevedo.

Don Rodrigo ordenó entonces a sus hombres que prendieran al monje. Éste, atenazado por los fuertes brazos de los soldados, recibió un fuerte golpe en la nuca, que le hizo perder el sentido. Don Rodrigo tomó un pergamino y escribió en él la siguiente frase: "Por sacrílego y desleal". Colocó el infamante cartel sobre el pecho de don Mendo y, ante los aterrados ojos de sus hombres de armas, lo clavó -atravesándolo con un grueso clavo- en el esternón del monje. Viendo que aún vivía, mandó a sus hombres que le bajaran al subterráneo y lo ahorcaran.

Penetró entonces en la cárcel de doña Sol y le anunció que su cómplice había sido ya castigado y que le había llegado a ella la hora. La dama fue conducida al in pace de la fortaleza. Cuando llegaron al lugar señalado por el marido, la dama, con gesto majestuoso, dijo: "Soy inocente. La sangre que mi esposo derrama caerá sobre su cabeza. Don Rodrigo: quedáis emplazado, de aquí a veinte días, si soy inocente".

Entró en el in pace, y cuando los hombres daban las últimas paletadas que tapaban el muro se oyó todavía la voz de doña Sol, que decía: "Emplazado quedáis, don Rodrigo; emplazado quedáis".

Veinte días después murió don Rodrigo repentinamente, por lo cual fue desemparedado el cuerpo de la dama para darle cristiana sepultura.

(Vicente García de Diego en LEYENDAS DE ESPAÑA)

Los blancos campos de Benidorm

Era Mubarak el sabio y prudente alcaide de Benidorm y bajo su gobierno vivían en paz y concordia moros y cristianos.

Mubarak no tenía hijos varones pero se consolaba con las cualidades con que la naturalez y una excelente educación habían dotado a su única hijo Zobeida.

Zobeida se enamoró perdidamente de un apuesto caballero cristiano por nombre Diego pero pese a la armonía en que, como he dicho, vivían las dos comunidades, la cosa no llegaba al punto de ver con buenos ojos el amor entre una mora y un cristiano. Por ello los dos amantes planearon huir una noche descolgándose con una soga desde el acantilado del Mal Pas a la playa.

Sin embargo, fueron descubiertos y devueltos a palacio en el que el Alcaide, enfurecido mandó encerrar a su hija y ajusticiar a Diego. Sin embargo, movido por la clemencia, decidió perdonar la vida al cristiano y encerrqarle de por vida en una lóbrega mazmorra del alcázar. "Saldrás de ella - anunció - cuando los campos de Benidorm se cubran de blanco". Sabía que eso era imposibloe porque en aquella comarca nunca nieva.

Pasaron los meses, florecieron los almendros y la campiña se cubrió de flores blancas. Diego recordó a Mubarak su promesa y estefiel cumplidor de sus promesas, le otorgó la libertad y accedió, por fin, a consentir la boda de su hija con el caballero. Con el correr de los años, el matrimonio rodeó de nietos al caudillo muslmán y Diego fue un leal vasallo que auxilió a su suegro en todo lo que no se oponía a su religión.

---------------------------

Nota: En Portugal se cuenta una leyenda basada también en el hermoso florecer de los almendros.

Ibn-Almundim era rey de Silves, en el Algarve portugués que estaba casado con una bella princesa escandinava llamada Gilda. La joven languidecía sin que los doctores de la corte pudiesen adivinar el motivo hasta que un viejo cautivo procedente de los paises del norte pidió ser recibido por el rey y le informó de que el mal de su amada esposa era la nostalgia de los nevados paisajes de su tierra natal. Además, la solución estaba alalcanse del monarca porque consistía en plantar almendros en toda la comarca de forma que, alflorecer recordasen s la princesa las nieves de su país. Así se hizo y, todas las primaversas, los almendros en flor hacín que los campos del Algarve se asemejasen a los paisajes nevados del norte de Europa.

Mubarak no tenía hijos varones pero se consolaba con las cualidades con que la naturalez y una excelente educación habían dotado a su única hijo Zobeida.

Zobeida se enamoró perdidamente de un apuesto caballero cristiano por nombre Diego pero pese a la armonía en que, como he dicho, vivían las dos comunidades, la cosa no llegaba al punto de ver con buenos ojos el amor entre una mora y un cristiano. Por ello los dos amantes planearon huir una noche descolgándose con una soga desde el acantilado del Mal Pas a la playa.

Sin embargo, fueron descubiertos y devueltos a palacio en el que el Alcaide, enfurecido mandó encerrar a su hija y ajusticiar a Diego. Sin embargo, movido por la clemencia, decidió perdonar la vida al cristiano y encerrqarle de por vida en una lóbrega mazmorra del alcázar. "Saldrás de ella - anunció - cuando los campos de Benidorm se cubran de blanco". Sabía que eso era imposibloe porque en aquella comarca nunca nieva.

Pasaron los meses, florecieron los almendros y la campiña se cubrió de flores blancas. Diego recordó a Mubarak su promesa y estefiel cumplidor de sus promesas, le otorgó la libertad y accedió, por fin, a consentir la boda de su hija con el caballero. Con el correr de los años, el matrimonio rodeó de nietos al caudillo muslmán y Diego fue un leal vasallo que auxilió a su suegro en todo lo que no se oponía a su religión.

---------------------------

Nota: En Portugal se cuenta una leyenda basada también en el hermoso florecer de los almendros.

Ibn-Almundim era rey de Silves, en el Algarve portugués que estaba casado con una bella princesa escandinava llamada Gilda. La joven languidecía sin que los doctores de la corte pudiesen adivinar el motivo hasta que un viejo cautivo procedente de los paises del norte pidió ser recibido por el rey y le informó de que el mal de su amada esposa era la nostalgia de los nevados paisajes de su tierra natal. Además, la solución estaba alalcanse del monarca porque consistía en plantar almendros en toda la comarca de forma que, alflorecer recordasen s la princesa las nieves de su país. Así se hizo y, todas las primaversas, los almendros en flor hacín que los campos del Algarve se asemejasen a los paisajes nevados del norte de Europa.

Etiquetas:

Comunidad Valenciana

domingo, 12 de diciembre de 2010

Tragabuches - Ronda

Tragabuches fue un bandolero, torero y cantaor andaluz.

Nacido José Mateo Balcázar Navarro cambió su nombre por el de José Ulloa Navarro amparándose en una pragmática real en la que Carlos III autorizaba a los gitanos a tomar el apellido que deseasen. El apodo de Tragabuches lo heredó de su padre quien lo obtuvo, según cuenta la tradición, al comerse un burro recién nacido (buche en Andalucía) en adobo.

Se inició como torero aprovechando que su padrino de bautismo, Bartolomé Romero, era pariente de Pedro Romero y sus hermanos quienes habían fundado una famosa escuela de tauromaquia en la ciudad de Ronda.

Como miembro de las cuadrillas de Gaspar y José Romero intervino como banderillero y sobresaliente desde 1800 a 1802 año en el que tomó la alternativa en la plaza de toros de Salamanca.

Instalado en Ronda pronto abandonó su carrera como matador de toros y comenzó a actuar como contrabandista junto a una bailaora conocida como María “La Nena” con la quien vivía amancebado. José Ulloa “Tragabuches” se encargaba de obtener las mercancías en el cercano enclave de Gibraltar y su compañera se ocupaba de la distribución del contrabando.

Como contrabandista continuó hasta que, en 1814, un antiguo compañero de la cuadrilla de los Romero lo invitó a torear en los festejos taurinos que, con motivo de la vuelta a España del rey Fernando VII, se iban a celebrar en Málaga. Cuando se dirigía a la capital de la provincia malagueña, su caballo lo derriba y le disloca un brazo por lo que se ve obligado a regresar a Ronda donde descubre que su amante le es infiel con un sacristán conocido como Pepe “El Listillo”.

Tras degollar al sacristán, arrojó a su infiel compañera por el balcón causándole también la muerte, tras lo cual huyó a la sierra rondeña integrándose en una de las partidas de bandoleros más temidas de su tiempo y donde coincidió con los inicios de bandolero de El Tempranillo o con la partida de Los siete niños de Écija donde permanecería hasta 1817, año en el que todos los miembros de la cuadrilla, excepto Tragabuches cuyo rastro se pierde desde entonces, fueron capturados y ejecutados. También era cantaor, y se conserva una letra atribuida a él:

Nacido José Mateo Balcázar Navarro cambió su nombre por el de José Ulloa Navarro amparándose en una pragmática real en la que Carlos III autorizaba a los gitanos a tomar el apellido que deseasen. El apodo de Tragabuches lo heredó de su padre quien lo obtuvo, según cuenta la tradición, al comerse un burro recién nacido (buche en Andalucía) en adobo.

Se inició como torero aprovechando que su padrino de bautismo, Bartolomé Romero, era pariente de Pedro Romero y sus hermanos quienes habían fundado una famosa escuela de tauromaquia en la ciudad de Ronda.

Como miembro de las cuadrillas de Gaspar y José Romero intervino como banderillero y sobresaliente desde 1800 a 1802 año en el que tomó la alternativa en la plaza de toros de Salamanca.

Instalado en Ronda pronto abandonó su carrera como matador de toros y comenzó a actuar como contrabandista junto a una bailaora conocida como María “La Nena” con la quien vivía amancebado. José Ulloa “Tragabuches” se encargaba de obtener las mercancías en el cercano enclave de Gibraltar y su compañera se ocupaba de la distribución del contrabando.

Como contrabandista continuó hasta que, en 1814, un antiguo compañero de la cuadrilla de los Romero lo invitó a torear en los festejos taurinos que, con motivo de la vuelta a España del rey Fernando VII, se iban a celebrar en Málaga. Cuando se dirigía a la capital de la provincia malagueña, su caballo lo derriba y le disloca un brazo por lo que se ve obligado a regresar a Ronda donde descubre que su amante le es infiel con un sacristán conocido como Pepe “El Listillo”.

Tras degollar al sacristán, arrojó a su infiel compañera por el balcón causándole también la muerte, tras lo cual huyó a la sierra rondeña integrándose en una de las partidas de bandoleros más temidas de su tiempo y donde coincidió con los inicios de bandolero de El Tempranillo o con la partida de Los siete niños de Écija donde permanecería hasta 1817, año en el que todos los miembros de la cuadrilla, excepto Tragabuches cuyo rastro se pierde desde entonces, fueron capturados y ejecutados. También era cantaor, y se conserva una letra atribuida a él:

"Una mujer fue la causa

de mi perdición primera

No hay ningún mal de los hombres

que de mujeres no venga"

El encantamiento de la princesa - Tereñes

Vivía en Asturias, en la localidad de Tereñes, un rey con una hija, cuya mano se disputaban cuantos príncipes contemplaban su hermosura. La princesa, que estaba enamorada de un conde, sostenía tenazmente su actitud de rechazar las brillantes proposiciones de matrimonio que se le brindaban. Día tras día, su padre, el rey, trataba de hacerle comprender con cariño y suavidad lo conveniente de un enlace que fuera digno de ella y la tranquilidad qus para él supondría el verla bien casada.

La princesa, a pesar de sus pocos años, no fue fácil de convencer. Estaba decidida a casarse por amor, y a ninguno de cuantos príncipes que la habían solicitado por esposa consideraba digno de su afecto, Así pasaron los meses, sin que nadie lograra disuadirla en sentido contrario. El rey se sentía envejecer por momentos y deseaba cada vez con más angustia un heredero del trono.

Viendo que por la persuasión no podría nada contra su hlja, se decidió a tomar una actitud más enérgica; la mandó llamar a su presencia, y con gesto grave le ordenó que eligiese, en el plazo de unos días, entre los príncipes que habían solicitado su mano, si no quería exponerse a un severo castigo. La princesa no se inmutó ante tales palabras, y con la misma serenidad de siempre le hizo saber que su decisión era demasiado firme para dejarse doblegar y que persistía en su idea de casarse a su gusto o quedarse soltera.

Enfurecido el padre ante tal rebeldía, optó por aplicarle un castigo ejemplar, seguro ya de que nada podría hacerse contra su voluntarioso empeño. Así, pues, la invitó a dar un paseo en coche, mas sin comunicarle sus proyectos, y la condujo hasta el campo Perola, donde abríase una famosa cueva encantada de la que el pueblo refería cosas extraordinarias; decían de ella que su interior comunicaba con el Infiemo, y que el demonio, cuando venía al mundo a tentar a los hombres, salía por ella. Lo cierto era que aquella cueva exhalaba un tremendo olor a azufre, que hacía volar la imaginación hacia toda clase de sucesos diabólicos.

El coche del rey paró en la misma entrada de la gruta y descendieron el monarca y la princesita. Mientras ella miraba curiosa a su alrededor, su padre, mirándola muy fijo, la conjuró para que, en castigo a su desobediencia, se convirtiera en culebra y viviera por siempre en la oscuridad de aquella cueva. Y añadió que sólo se desharía el hechizo en el caso de que un hombre le diese tres besos en la lengua.

Al instante, la rubia y frágil belleza de la princesa desapareció y en su lugar contempló el rey la ondulante y viscosa forma de una culebra que se deslizó dentro de la gruta.

Satisfecho al ver cumplido así su castigo, volvió el rey a palacio; pero he aquí que, entretanto, un pastorcillo que apacentaba su ganados por aquellos contornos y que había visto y oído la escena, se dirigió a la cueva, y venciendo su natural repugnancia, cogió a la culebra y sujetándole la cabeza le dio tres besos en la lengua. El conjuro quedfí deshecho y la princesita recobró su forma humana. Agradecida al pastor, aceptó su demanda de matrimonio, y dicen que se quisieron mucho y vivieron felices el resto de sus días, lejos del palacio del rey.

La princesa, a pesar de sus pocos años, no fue fácil de convencer. Estaba decidida a casarse por amor, y a ninguno de cuantos príncipes que la habían solicitado por esposa consideraba digno de su afecto, Así pasaron los meses, sin que nadie lograra disuadirla en sentido contrario. El rey se sentía envejecer por momentos y deseaba cada vez con más angustia un heredero del trono.

Viendo que por la persuasión no podría nada contra su hlja, se decidió a tomar una actitud más enérgica; la mandó llamar a su presencia, y con gesto grave le ordenó que eligiese, en el plazo de unos días, entre los príncipes que habían solicitado su mano, si no quería exponerse a un severo castigo. La princesa no se inmutó ante tales palabras, y con la misma serenidad de siempre le hizo saber que su decisión era demasiado firme para dejarse doblegar y que persistía en su idea de casarse a su gusto o quedarse soltera.

Enfurecido el padre ante tal rebeldía, optó por aplicarle un castigo ejemplar, seguro ya de que nada podría hacerse contra su voluntarioso empeño. Así, pues, la invitó a dar un paseo en coche, mas sin comunicarle sus proyectos, y la condujo hasta el campo Perola, donde abríase una famosa cueva encantada de la que el pueblo refería cosas extraordinarias; decían de ella que su interior comunicaba con el Infiemo, y que el demonio, cuando venía al mundo a tentar a los hombres, salía por ella. Lo cierto era que aquella cueva exhalaba un tremendo olor a azufre, que hacía volar la imaginación hacia toda clase de sucesos diabólicos.

El coche del rey paró en la misma entrada de la gruta y descendieron el monarca y la princesita. Mientras ella miraba curiosa a su alrededor, su padre, mirándola muy fijo, la conjuró para que, en castigo a su desobediencia, se convirtiera en culebra y viviera por siempre en la oscuridad de aquella cueva. Y añadió que sólo se desharía el hechizo en el caso de que un hombre le diese tres besos en la lengua.

Al instante, la rubia y frágil belleza de la princesa desapareció y en su lugar contempló el rey la ondulante y viscosa forma de una culebra que se deslizó dentro de la gruta.

Satisfecho al ver cumplido así su castigo, volvió el rey a palacio; pero he aquí que, entretanto, un pastorcillo que apacentaba su ganados por aquellos contornos y que había visto y oído la escena, se dirigió a la cueva, y venciendo su natural repugnancia, cogió a la culebra y sujetándole la cabeza le dio tres besos en la lengua. El conjuro quedfí deshecho y la princesita recobró su forma humana. Agradecida al pastor, aceptó su demanda de matrimonio, y dicen que se quisieron mucho y vivieron felices el resto de sus días, lejos del palacio del rey.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)